第26回 記事理学部から見た保育士の専門性

こちらの園は認定こども園で、園長と施設長がいます。施設長は長年保育士の経験があり、園長は大学の理学部の教授が務めています。園長先生は、異なる専門分野から観た保育の専門性について、次のように語っています。

「子供が面白いと思っていることを保育士は一緒に面白がって寄り添える感性を磨き続けている、そこがすごいと思います。もし保育士自身にとって面白くないのに、面白いと言っていると、子供に見抜かれるのではないでしょうか。そのため、保育士は日々、子供と対面しながらその感性を磨いておく必要があるのではないかと思います。保育士は大人なので面白いと思う感性が子供とは異なる部分もあるとは思いますが、子供と同じ感性を維持するのは、どこかでそのことを磨いているのでしょう。それが保育士の専門性の一つだろうと思います。」

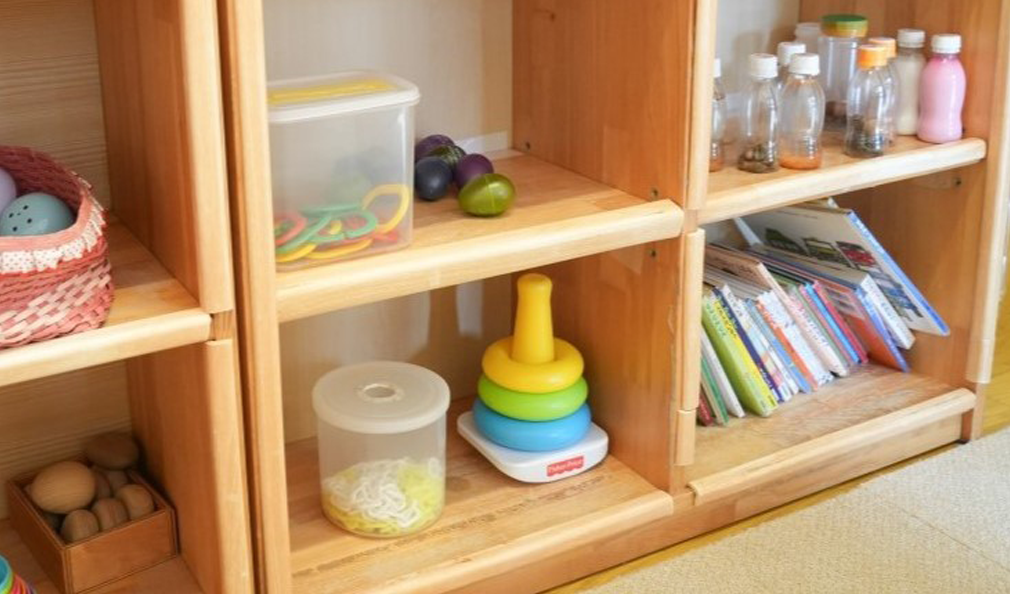

この園では、子供たちの「やりたい!」という気持ちが発揮できる遊びを大切にしています。豊富なおもちゃが子供たちの手が届くころに配置してあり、それぞれ自分が面白いと思うことを探して自分で取り出して、遊びにつなげます。保育士は、子供のやりたい、面白いと思える気持ちに添えるように、おもちゃなどを工夫して配置しています。このことについても、園長先生は「おそらく子供が面白いと何かを感じるための道具配置になっているはずです。こう置いたら、このように配置したら子供が興味を持つのではないかと考えられるのはどういうことなのか、保育士もはっきりと一言では言えないだろうと思います。」と言います。

また、園長先生は次のようにも語っていました。

「理学部では、必ずそこに真理という説明できる言葉があり、正解にたどり着くことが目的となります。しかし、保育には『これが真理』というものはなく『正解はこれ』というものはないように思える。一人ひとりの子供の中に何かこれという説明はあるかもしれないけれど、何に向かって進んでいったらよいのかその時々に考え続けることが大事なのだろうと思います。」長年の経験をもつベテラン保育士でも、保育を振り返るなかで、「保育にはこれが正解というものがない」と言っているそうです。

実際にこの園で子供たちと毎日かかわっている保育士は、園児一人ひとりを「人」として尊重し、この人を理解するとはどういうことなのか、専門性のある保育とは何なのかということを常に胸に置いています。ベテラン保育士の施設長は、「日々の暮らしの中で、本物に出会い、不思議がったり、発見に驚き探究したりする素敵な人たちがここにはいっぱいいるのです。その人たちを私たちが自分の中でいかに理解するかというのは難しいのですが、この人たちから学ぶことが多い」と言います。

「今、この人にとって一番良いことは何なのか」と瞬時に判断し、継続的に眼差しを送りながら保育を行っているのです。

このページをシェア